الجسد مُسجى في تابوت خشبي.

احتوى ثورة الأفكار والقلب المتسع للجميع.

سكنت بداخله عاصفة البسمات والروح ذات الخفة البادية على الوجه.

يطأطئ مُريد رأسه على اللوح الخشبي المنغلق على جسد الحبيبة.

وتميم إلى جواره طفلاً فقد الحلوى الخاصة به.

مُريد وتميم يتامى من بعد رضوى.

****

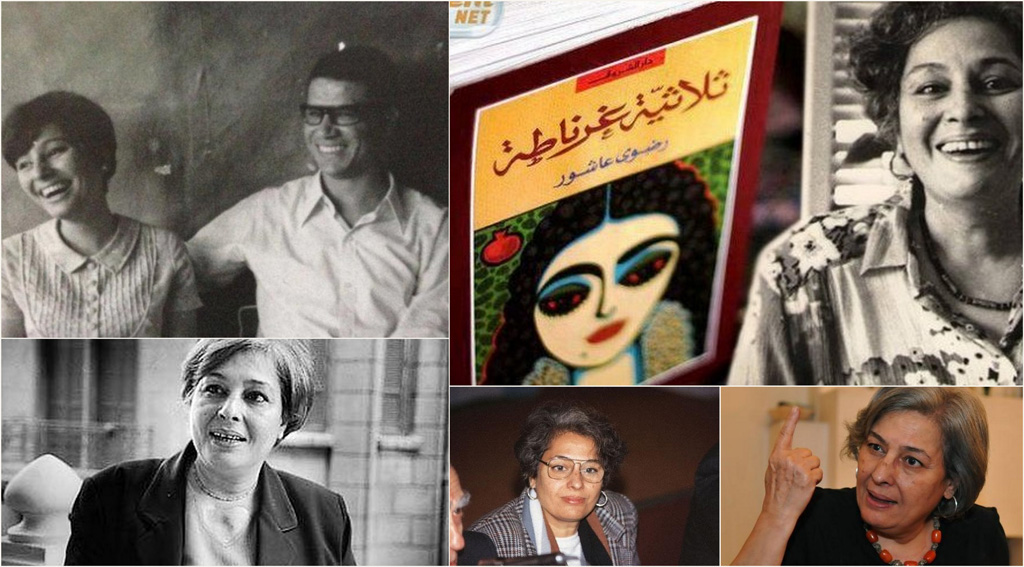

رضوى عاشور.

الفريدة التي تغزل الكلمات وتنظم الشعر فتعطي للأدب العربي ثراءً وتزيد من قدر القلم النسائي، وتضع اسمها في مقدمة أدب الرواية إلى جانب أطروحاتها النقدية في الأدب العالمي، كونها أستاذًا ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس.. مكانتها كراوية وقاصة رُسّخت عبر عشرة أعمال هم حصيلة عمرها الأدبي.

لم يتخيل أحد أن تلك الضئيلة ذات قَصة الشعر الغلامية ستعاند الحياة لتكون أكبر منها وتحتويها بكل أفراحها وأحزانها ومصاعبها التي لاحقتها الواحدة تلو الأخرى حتى نامت أبديًا.

لأربعين عامًا اختزنت رضوى بداخلها كل الأوجاع التي واجهتها من تحدي العالم، لتكون مع مُريد حبها الكبير، ثم الفُرقة التي أحدثتها السياسة بينهما في أواخر السبعينيات، لتظل في شتات طيلة سبعة عشر عامًا، ثم المرض الذي اختار صُحبتها في سن صغيرة، فتظل في مناوشات معه حتى النهاية.

الإحباطات ومشاكسة الواقع بصبر وقوة شكلوا الروائية العبقرية التي أعلنت عن نفسها متأخرًا، لتثبت للجميع أن الخبرة تفرق حتمًا حين يأتي الأمر للكتابة، التجارب الحياتية شكّلت قلم رضوى فأنتج أعمالاً أدبية مهدت الطريق لتحفتها حتى خرجت للنور، وارتبط الاسم اللامع بغرناطة.

*****

أجلس أمام السيدة المسنة ذات الوجه الطفولي الصغير، بارعة في قص الحكايات القديمة وسرد الزمن في كلمات.. أم زوجي وابنة خالة رضوى عاشور، تستحضر العمر الماضي في صمت ثم تخبرني:

“رضوى نابغة طول عمرها، كانت متفوقة في دراستها وكنت أسمع عنها دايمًا من الطالبات الأكبر في مدرستنا.. كنا في كلية البنات وهي كانت فيها، كانوا بيتكلموا عن أدبها وأخلاقها، ودايمًا يحكوا إنها اتكرمت من الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم عشان تفوقها الدراسي.. وإن المدرسة ساعتها خرّجت الطالبات بدري عشان يروحوا يشوفوا رضوى وعبد الناصر بيسلمها الجايزة”.

تسرح قليلاً ثم تستطرد: “كل الناس كانت بتحبها، متفائلة ومرحة ومكانتش بتشيل الهم، كان عندها قدرة إنها تدي جرعة أمل لكل اللي حواليها وتشيل من جواهم اليأس.. كانت جميلة”.

*****

تتلبس رضوى روحًا أندلسية قديمة، وتمضي داخل المدينة العتيقة تصورها بالكلمات وكأنها عاشت في الأندلس وصاحبت مريمة يومًا.. نقوشاتها اللغوية البليغة ضاهت جمال وروعة النقوشات الأندلسية وتعشيقاتها الزرقاء الفريدة، ثقل في التراكيب البلاغية لن تجده في الروايات العربية الحديثة مهما حاولت، وكأن السيدة تكتب بمداد آخر مختلف عن مداد الآخرين.. تسرد ببراعة تاريخ الأندلس درة المدن العربية، والتي انتهى فيها الحكم العربي الإسلامي بعد سقوطها على يد الأسبان، وإن ظلت غرناطة تحكى حتى الآن عن بهاء الحضارة الأموية التي خلّفت آثارها المجيدة فيها، تحكي رضوى عن درة المدن فتصير “ثلاثية غرناطة” درة أعمال رضوى الأدبية وأهمها على الإطلاق، فيرتبط الاسمان وتحصد جوائز الإبداع عنها، وتبقى رضوى غرناطية الروح إلى الأبد.

*******

مٌريد وطن.

رضوى وطن.

وكل منهما صار وطن الآخر ووطنًا للصغير تميم.

الحب لا يُفرّق بل يجمع المحبين دومًا، والمصرية والفلسطيني يجتمعان على الحب الأبدي، يبددان وحشة الغربة وقسوة الأيام والمرض.

عاشا حياتهما في ترحال لأوطان أخرى، يُلمّ الشمل ثم يتشتت ثم يُلم مرة أخرى، والعشق الأدبي باق يتشربه تميم، مضى على درب الأبوين وصار شاعرًا مميزًا كوالده، تمتد جذوره الفلسطينية بداخله ويعي جيدًا أنه ابن رضوى عاشور.

تُنهي رضوى المسيرة بـ”الطنطورية” و”أثقل من رضوى”.. والأخير تروي فيه مقاطع من سيرتها الذاتية وكأنها على دراية بأن العمر محدود وما زال لديها الكثير لترويه عن نفسها وتبوح به لقرّائها العاشقين، فتختم المسيرة الأدبية بحكايتها الخاصة.. تتحدث عن مرضها كصاحب وفيّ رافقها ولا يريد أن يتركها،

تتحدث عن نفسها الثائرة في وجه الظلم ما بين التنديد بوجود الأمن الذي ينتهك حرمة العلم في الحرم الجامعي والسيدة ذات الشعيرات الرمادية التي أصرت على الوجود بميدان التحرير رُغم المرض، تطالب بحق الشهداء وحق الوطن.

رضوى وطن.

وذهبت دون أن تدري أن ثورتها تضيع والحقوق تضيع.

وأن الشهداء لم يعد لديهم غير عدل الله.

******

“رضوى تعبانة أوي.. ودخلت المستشفى، قلبي واجعني عليها، ادعيلها كتير” تخبرني راويتي المُسنّة.

أشفق على العائلة التي تجتمع حول الحزن وحول رضوى.

رضوى تودع العالم في صمت، تودع الأوراق والأحبار والسرد القصصي المبدع والقرّاء، تودع طلابها الذين كانوا يتحلّقون حولها بعد كل محاضرة، لتغدق عليهم من نورها الخاص.

تودع مُريد.

تودع تميم.

وتودعني.

مُريد وتميم يتامى من بعد رضوى.

كلنا يتامى من بعد رضوى.