بقلم: سماح صلاح

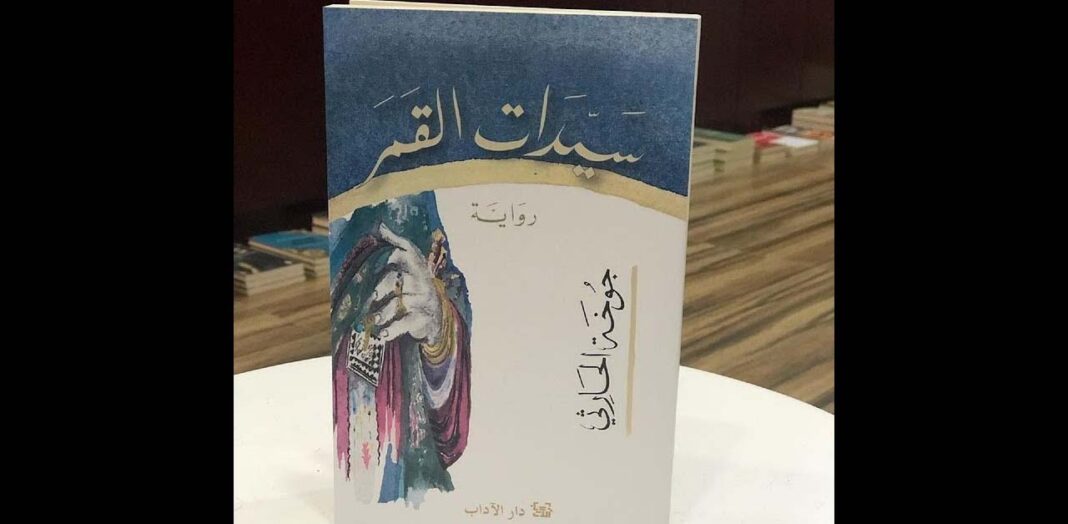

أول تعليق كتبته عن رواية “سيدات القمر” كان جملة واحدة: “الرواية تُقرأ بالقلب لا بالعقل”، ثم أدركت مع تراكم الصفحات أنها تعبر من القلب إلى العقل، فيصيبه ذلك الخدر اللذيذ النادر. نصٌ مفعمٌ بالحياة، ذكرتني هذه الرواية بالعظيم نجيب محفوظ في رائعته “حديث الصباح والمساء”، حيث تتزايد الشخصيات في كلا النصين، ليستوعب كل منهما تناقضات هائلة، في حالة نجيب محفوظ بين الأغنياء من سكان السرايات والفقراء من قاطني أحياء القاهرة الشعبية، أما في حالة جوخة الحارثي، كانت المقابلة بين مجتمع السادة ومجتمع العبيد.

لمست قلبي رواية “سيدات القمر” لأنني عشت في سلطنة عُمان بضع سنوات في طفولتي، حيث إنها ذكرتني بعادات العمانيين، ملابس السيدات، تقاليد الأفراح، غطاء الرأس المطرز والذي يسمى اللحاف، طريقة السلام بأطراف أصابع النسوة المخضبة دومًا بالحناء، بعض الأمثلة التي كانت تجري على لسان “ظريفة” للتدليل على صحة كلامها.

“ميا” الصامتة

كنت أرى شخصيات رواية “سيدات القمر” تعيش حولي، فهذه “ميا” تجلس بالقرب من أريكتي متكئة على ماكينة الخياطة ماركة الفراشة، أحاول أن أسألها لمَ هي صامتة دائمًا فلا تجيب، أسترق السمع ليفاجئني ضجيج الأفكار، تفكر “ميا” في “علي” الذي سافر إلى لندن للدراسة وعاد بلا شهادة، أسمعها تلهج بدعاء لا ينقطع ولا تطلب من الله في صلواتها سوى أن تراه.

خيالات “عبد الله” (الراوي)

أما “عبد الله” كنت أراه إذا نظرت من شرفتي، كان دومًا يجلس بجانبِ نافذة الطائرة، من مسقط حيث يعيش إلى بيروت حيث يدرس إدارة الأعمال، والعكس، غارقًا في ذكرياته وخيالاته، يفكر “عبد الله” كثيرًا، يفكر في أمه، ترى كيف ماتت؟ لم يجبه أحد إجابة شافية، قالوا إنها اقتلعت شجرة الريحان في فترة نفاسها فغضبت منها الجنية التي تسكن تحتها وقتلتها.

حين كان طفلاً كان يختبئ من كل شيء في حضن “ظريفة”، العبدة التي تولت رعايته والقيام على أعمال المنزل بعد وفاة أمه. كانت تفوح منها رائحة المرق دائمًا، لمكوثها شبه الدائم في المطبخ، حتى أحب هذه الرائحة وألفها لأنها مقترنة بالطمأنينة، التى كان يشعر بها في حضن “ظريفة” ولم يجدها قط في مكان آخر.

“ظريفة”

لم تقتنع “ظريفة” قط أنها حرة، حتى بعد أن انتهى عصر العبودية، كانت عبوديتها جزءًا منها كلون بشرتها أو كقطعة من جسدها المتهدل أو كرائحة مرَقِها، حاول ابنها أن يقنعها أنهم أحرار ولهم حقوق مثل مجتمع الشيوخ، ظنت أن الولد قد جُن، أم أنها بذرة أبيه “حبيب”، الذي هرب وتركها دون مقدمات، فاستراحت من أوهامه وصراخه في قلب الليل حين يصحو من نومه فزِعًا: “نحن أحرار.. باعونا وسرقونا”، لم تسعَ “ظريفة” لمعرفة مكانه، ولا ماذا حدث له، كان لـ”ظريفة” مبدأ تردده دائمًا على هيئة مثل شعبي: “آفتي معرفتي.. راحتي ما أعرف شي”.

“ظريفة” العبدة التى شعرتُ أنني تعثرت بها، وهي جالسة على أرض مطبخي، حين أفقت في منتصف الليل لأشرب كوبًا من الماء بعد أن أنهيت أكثر من نصف الرواية، كانت تجلس في الظلام وتقول بصوت هامس:

“آه يا ظريفة! كنتِ مخطئة حين ظننتِ أن حبيبًا قد رحل إلى الأبد، لا يا ظريفة، إنه حرص على بذر نبتته في ابنه، لتكبر وتعذبك كما عذبكِ حبيب” – جزء من سيدات القمر

“سالمة” وبناتها

كلُ سيدةٍ تحملُ في داخلها عالمها الخاص، مهما كانت القيود من حولها، هي متفردة دائمًا، “سالمة” الأم المحافظة التي بَنَتْ لبناتها الثلاث (ميا، خولة، أسماء) غرفة في مكان قصي من حوش المنزل، بهدف أن تبعدهن عن أعين أبناء عمومتهن، وكذلك حتى لا تصل إلى أسماعهن أحاديث النسوة اللائي يزرن أمهن بانتظام، لاحتساء القهوة والتسلي بالحديث الذي قد يحتوي على ما لا يستحب أن يقع على آذان البنات.

“مسعودة”

الأَخَوات الثلاث اشتركن في النشأة، ولم تشبه شخصية إحداهن الأخرى ولم يشبهن “سالمة”، كذلك العبدات في بيت التاجر “سليمان”، تشابهن في الظروف والنشأة، ومع ذلك كانت لكل واحدة منهن شخصيتها ودوافعها وطريقتها في التفكير والتعبير، كيف يكون الإنسان ابن سياقه إذًا؟ لنقل إن السياق الاجتماعي هو أحد المحددات فقط، ولكن ما يصير عليه الإنسان هو ناتج عوامل ممتدة عبر التاريخ، ربما مذ خُلق آدم، تتراكم العوامل فوق رؤوس البشر فتغيرهم وتجعل لكل منهم شكلاً وطبيعة، ويظل الإنسان ينوء بحمل هذه التركة طوال حياته، فينحني ظهره، تمامًا مثل “مسعودة” العبدة، كان ظهرها منحنيًا دائمًا، لم يرَها أحدٌ قط تقف بشكل مستقيم. هل كان بسبب عملها لسنوات ممتدة في حمل الحطب، أم أنه كان ثقل السر الذي حملته على عاتقها بعد أن سمعت التاجر “سليمان” يتهامس به مع أخته في إحدى الليالي الحالكة؟

السيدات أقمار

كلُ سيدةٍ تدور في فلكها الخاص، مهما كانت القيود من حولها تدور بلا انقطاع، لا تسكن أبدًا، غيرَ أنها لا تكف عن البحث المتعطش عن السكن والسكينة.

المرأة لها أطوار متعددة، تمامًا كالقمر، تتدرج بين محاقٍ وبدر مرورًا بالهلال، ولكنها في كل الأحوال لا تعرف الإظلام، يخفت ضوؤها ثم يسطع ويتألق، تحمل الضوء دومًا في داخلها.

حملت جوخة الحارثي قنديلاً وتجولت في نفوس عدد لا نهائي من البشر، فأتت بصور حية، متدفقة، محبة مخلصة، ثائرة وساكنة، تهرب من الواقع تارةً، وتحاربه بشراسة وتنتصر عليه تارةً أخرى، في أثناء قراءتي لهذه الملحمة، سمعت صرخات “خيزرانة” داخل السجن، رأيت انحناءة ظهر “مسعودة”، شعرت بعنفوان “نجيّة”، تألمت لحزن “سالمة” وهي تلمح في عيني “عزان” طيف امرأةٍ أخرى، ولخيبة أمل “لندن” ابنة “ميا”، تفهمت إصرار “خولة” على الطلاق بعد أن استقرت أمور زوجها في اللحظة التي توقف فيها قلبها عن الغفران.

أتت جوخة بتاريخ كل شخصية ومن أين انحدرت وفي أي الظروف وُلدت، لذا يشعر القارئ أنه يتجول في واحة خضراء بين شخصياتٍ، لكل منها جذور وفروع وأوراق، روتها الكاتبة جميعًا من قلبها وروحها وعاطفتها، أحالتها لوحة بديعة تتحرك فيها الشخصيات في تناغم كامل وسلاسة بديعة.

قال محمود درويش:

الجميلات هُنَّ الضعيفات

عرشٌ طفيفٌ بلا ذاكرة

الجميلات هُنَّ القويّاتُ

يأسٌ يضيء ولا يحترقْ

الجميلات هُنَّ الأميرات

رَبَّاتُ وحيِ قَلِق

الجميلاتُ هُنَّ القريباتُ

جاراتُ قوس قُزَح

الجميلات هُنَّ البعيداتُ

مثل أغاني الفرحْ

هكذا كانت جوخة الحارثي وسيداتها، جميعهن جميلات، مضيئات، نابضاتٌ بالحياة، كٌل في مدارها.

اقرأ أيضًا: 10 كتب وروايات خفيفة تجعل الإجازة مختلفة