أحد أكبر إنجازاتي الحميمية لعام 2017 كان عودتي لمشاهدة الأفلام في السينما بمعدل لا بأس به على الإطلاق، ذلك لأن متعة المشاهدة على شاشة ضخمة وسط ظلام تام ومؤثرات خاصة لهو أمر أشبه بالتعبُّد في محراب فن صافٍ يُخاطب الوجدان والروح.

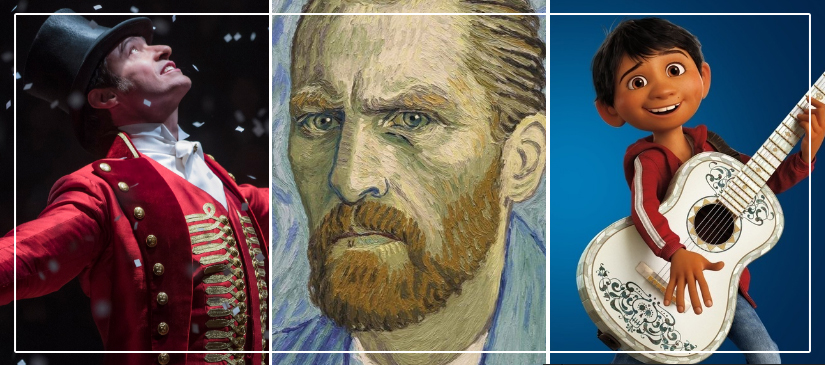

وفي هذا المقال سأحاول فرد مساحة لأكثر ثلاث شخصيات لفتت انتباهي هذا العام، والأكثر مدعاة للاهتمام كان استشعاري خيطًا رفيعًا يربط بين ثلاثتهم.

بدايةً من:

ميجيل

“ميجيل” بطل فيلم Coco هو فتى في الثانية عشر من عمره، نشأ في أسرة تكره الموسيقى على مر العصور والأجيال، تكره سمعاها، عزفها، أو حتى التحدث عنها، ذلك لأن الجد الأكبر للعائلة كان قد ترك زوجته وابنته وقرر اتباع شغفه الموسِيقِي، الذي فرض عليه عدم القدرة على الاستقرار رغم حبه الجارف لأسرته.

لكن “ميجيل” يعشق الموسيقَى، إذ يُحب عزف الجيتار والغناء مُقتديًا بـ”أرنستو دي لاكروز” أعظم مغنٍ مكسيكي بالتاريخ، وهو ما يدفعه لممارسة الموسيقَى في الخفاء، إلى أن يأتي اليوم الذي تكتشف فيه أسرته سره فيُهشمون جيتاره، ما يجعله يثور عليهم ويهرب.

ليدخل بالتبعية في رحلة ثرية جدًا في عالم الموتى، حيث يلتقي جدته الكبرى التي حرَّمت الموسيقى على أسرتها، وتشترط عليه عدم العزف مرة أخرى إذا أراد العودة إلى عالم الأحياء. هنا يُقرر “ميجيل” أخذ المباركة للعودة من جده الأكبر الذي ورث عنه حب هذا الفن الجميل، مؤكدًا أنه لا يهتم بتقبُّل عائلته له أو أن يكون جزءًا منها، ما داموا لا يعبؤون بسعادته، ليبدأ بحثه عن ذلك الجَد، وسط تساؤل مُقلق: تُرى هل ينتصر الشغف أم العائلة؟

مرورًا بــــ

فان جوخ

“فينسنت فان جوخ” الحاضر الغائب بفيلم Loving Vincent الذي يحكي عن ملابسات وفاته، هل هي انتحار أم قتل، بينما يستعرض العمل ما يرويه هؤلاء مَن عايشوا الأشهر الأخيرة للفنان الراحل، وكيف يرون القصة من وجهة نظرهم.

“فان جوخ” الذي لم يكن بالنسبة لوالديه سوى “فينسنت” بديلاً لأخيه الأكبر “فينسنت” الذي توفي صغيرًا، وهو ما جعل والديه غير قادرين على التعامل معه ككيان منفصل. وبقدر ما انتظرا منه تحقيق حلمهما القديم فأثقلاه بتصورات بنياها لابنهما الأول وتوقعات لم يكن قادرًا على إنجازها لأنها لا تُشبهه بالضرورة، بالرغم من معافرته الدائمة كي لا يُحبطهما، كانا ينفران منه أيضًا كما لو كان وجوده دومًا بمثابة تذكير لهما بخسارتهما والفاجعة التي اختبراها يومًا.

لينشأ “فينسنت” وحيدًا بينما يصب والداه اهتمامهما كله على أخيه الأصغر، يتخبط بين هنا وهناك، وظيفة وأخرى، إلى أن يكتشف ولعه بالرسم، وإن كان هذا لم يمنع الغالبية العظمى من معاملته كالمجذوب، وحده أخوه من آمن به. مع الوقت ومشاعر الفنان المُرهَفَة تضيق الحياة أكثر بـ”فينسنت”، فيُقرر الذهاب لبلدة ما لتلقَّي العلاج النفسي، وبالرغم من تحسُّن حالته الملحوظ لكنه سرعان ما يتوفي مُعترفًا قبل وفاته أنه قرر الانتحار.

تاركًا رسالة أخيرة يؤكد فيها أنه لم يرغب من العالم سوى تقبُّله كما هو، وأن يعرفوا من خلال لوحاته كم هي مشاعره حنونة وعميقة، ليتركنا العمل مع سؤال: هل كان تحقق أمنية “فان جوخ” بعد وفاته مُجديًا، أم أن بعض الأشياء يجب أن تأتي مُبكرًا أو لا تأتي أبدًا؟

وصولاً إلى..

مستر بارنوم

“بيتي بارنوم”بطل فيلم The Greatest Showman هو أعظم رجل بمجال العروض في التاريخ، نشأ “بارنوم” حياته طفلاً في أسرة فقيرة، والدته متوفاة ووالده يعمل خياطًا للطبقة الثرية، رُبما هذا هو ما جعله يملك أحلامًا أكبر من واقعه، أحلام أثراها خياله الخصب جدًا وصَدَّق أنه سينجح في تحقيقها يومًا ما. حتى أن إحدى فتيات الطبقة الثرية آمنت به وارتضت الزواج منه والعَيش معه بسعادة لسنوات طويلة على الكفاف والخيال.

ولأن “بارنوم” كان طموحًا وذكيًا قرر الاقتراض والاستثمار في “سيرك”، على حَد وصف النقاد، إذ يُعرض في هذا المكان فقرات أبطالها مُختلفون ومنبوذون من الجميع، حتى من عائلاتهم، لعيوب خلقية، أسباب شكلية، أو عرقية، بين قصار وطوال القامة، وأصحاب الوشوم، ثقال الوزن، أصحاب البشرة السمراء وآخرين.

في هذا المكان وجد الجميع وطنًا ومفهومًا أشمل وأدق للعائلة، ورغم وجود الكثيرين ممن لم يُرحبوا بهم واصفينهم بالــ”مسوخ” لكن وجودهم معًا منحهم القُدرة -أخيرًا- على المواجهة والدفاع عن فرديتهم واختلافهم، عازمين على ألا يختبئوا مرة أخرى مهما حدث، قانعين بمن ارتضوا بهم. فهل كانوا على صواب حين اكتفوا بأن يُحبهم حفنة من الطيبين، أم كان عليهم الإصرار على أن يتم قبولهم من العالم بأكمله؟

بين ميجيل، فينسنت، وبارنوم عاملاً مُشتركًا إلى حَدٍ كبير.

فجميعهم لم يجدوا دعمًا ممن حولهم سواء من المُقرَّبين، هؤلاء مَن كان مُفتَرَضًا أن يُقَدِّموا إليهم كل العَون مادين إليهم يَد المساعدة التي تُمكِّنهم من الوقوف بوجه العالم غير المرن، باعدين بينهم وبين شروره. أو حتى الغرباء الذين حكموا عليهم أحكامًا قاطعةً لا إنسانية فيها. وفي حين تؤلمنا أحكام الغرباء، يظل جمود الأهل وأبوابهم الموصدة أمام كل من تجرأ على الخروج عن قطيعهم أكثر فتكًا ووجعًا.

فمن ذا الذي قال إن علينا نحن الأبناء أن نكون مجرد نسخة لما يراه الأهل فينا أو يرغبون منا تحقيقه؟! أليس من البديهي أن يكون لنا إرادة خاصة وطموحات، الأهم من أن تتفق مع تصورات العالم عنا أفرادًا، هو أن تُشبهنا كي نشعر بالرضا عن أرواحنا، لنظل قادرين على احترام أنفسنا حتى ولو فشلنا أو تغيرَّت قناعاتنا فيما بعد؟!

وبالتالي يُمكننا القول إن هذه الأفلام الثلاثة على اختلافها أرادت أن تُخبرنا شيئًا بعينه، هو:

لا تخشوا أبدًا من الفشل، فالتجربة والخطأ أهوَن ألف مرة من خذلان الذات، ولا يوجد أبدًا ما هو أهم من امتلاككم القدرة على النظر لأنفسكم بالمرآة، شاعرين أنكم بذلتم أقصى ما بوسعكم، كي تُشبه أرواحكم الداخلية ما أنتم عليه حقًا، حتى ولو لم يتطابق ذلك مع الصورة المثالية التي رسمها لكم العالم، فما مِن أحد مثالي، ولا مِن مستقبل مضمون دونًا عن غيره، أما صورتكم بأعين الآخرين فلن تُفيدكم في شيء إذا كانت بعيدة كل البُعد عن حقيقتكم.

لذا سيظل المجد كل المجد لهؤلاء الذين حاربوا القطيع، ليس حُبًا في الاختلاف بقدر ما هو إكرامًا لأنفسهم، مُنتصرين لأحلامهم ومواهبهم، دون أن يهابوا النَبذ أو الوحدة، واثقين أن صِدق إيمانهم بأنفسهم ودفاعهم المٌستميت عما يُريدون فعله، هو بطاقتهم الآمنة الوحيدة، التي لن تضمن لهم السلام الداخلي فحسب، بل وكذلك إعادة احتضان مَن نبذوهم لهم حين يلتمسونكم كانوا على صواب حين أصروا على الرهان على أنفسهم، طاقاتهم، وشغفهم حيث الوقود الحقيقي لكل الأشياء.